为充分发挥青年力量赋能乡村教育,实现“教育反哺乡村、青春点亮希望”的双向价值,江苏第二师范学院崇德书院教育科学学院“七色花支教团”于今年暑假奔赴长征第一渡——江西省于都县,在罗坳镇杨梅小学开展“益青春・阳光支教”暑期夏令营活动。支教队员们以红色文化浸润为脉络,以心理健康培育为支撑,用青春热忱为孩子们构筑起兼具精神厚度与心灵温度的成长空间,让教育的力量深耕厚植——践行育人初心,既通过红色故事点亮孩子们心中的信念火种,也以心理疏导守护他们纯真的心灵世界,在乡土间完成了一场关于红色传承与心灵滋养的双向奔赴。

1.破冰初遇:一次红土地上的美好相逢

7月2日,夏令营的开营仪式在杨梅小学迎来初见。队员们以生动的自我介绍拉近了距离,孩子们用清脆的声音热情回应,眼神里满是对暑期新旅程的期待。升国旗时,全体人员肃立注视国旗升空,红色基因的共鸣在沉默中传递;志愿者带来的《向快乐出发》舞蹈表演里,孩子们跟着节奏拍手,不少人还悄悄模仿动作,灵动的互动让陌生感渐渐消散。这场充满诚意的初见,为夏令营奠定了温暖的开端。而队员们也深切体会:支教的起点,不只是带着知识奔赴乡村,更是以细致筹备的诚意、平等交流的姿态,走进孩子们的世界,让教育的暖流从心与心的贴近开始涌动。

2.双核课堂:为成长植入精神坐标

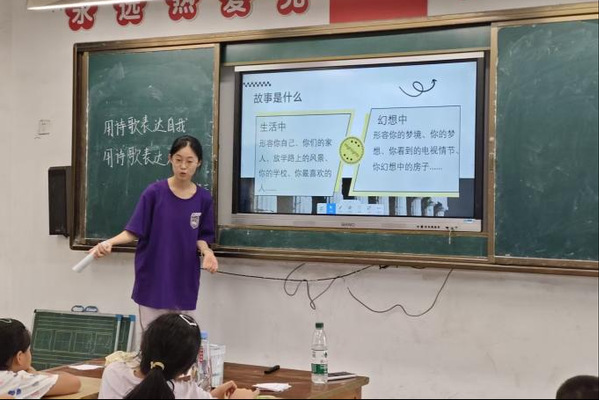

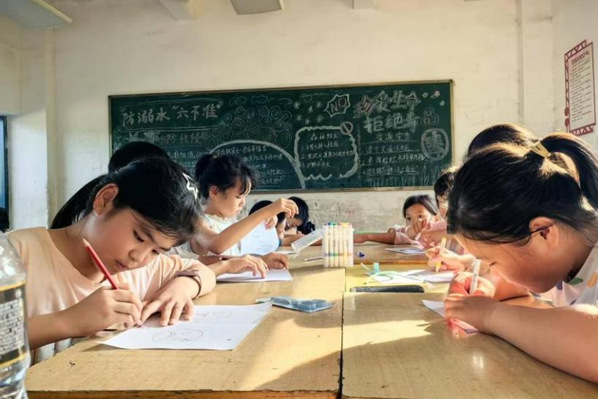

支教团以应用心理学为根基,搭建起覆盖自我认知、情感管理、生命教育等维度的专业课程体系。表达性艺术课堂上,诗歌成为情绪的出口,孩子们将心事与梦想倾注笔端,在文字创作中完成自我探索;儿童保护课上,“身体红绿灯”的直观教学,让“边界意识”与“自我守护”的理念深植心间;情绪管理课里,“情绪披萨店”“情绪垃圾桶”等设计,帮孩子们学会识别情绪、掌握调节方法。当讲到生命教育中“生命电量”的概念时,孩子们认真规划健康、梦想、家庭等生命维度,眼中满是对未来的珍视;友谊课程上,互动游戏与情境模拟让“真诚”“包容”的交往准则变得可感可知。

此外,专注力训练课将“正念呼吸”“视觉追踪”等专业方法转化为趣味游戏,让孩子在互动中提升认知能力;梦想启蒙课上,“未来时间轴”“职业畅想”等环节,帮孩子们把抽象理想拆解为具体目标。知识不再是单向灌输,而是化作一颗颗心灵种子,在孩子们心中扎根,为他们的成长注入内在力量。

3.家访手记:推开一扇扇成长之窗

炎炎夏日阻挡不了队员们家访的步伐。于都乡村的红砖墙下、农家客厅里,志愿者们与家长朋友们围坐交谈,细数孩子们的成长点滴,共同探讨乡村儿童家庭教育的现状与问题。江苏与江西的地域距离,在共话教育的共鸣中消弭,教育的初心在交流里愈发坚定。

孩子们家中的细节藏着乡村儿童成长的渴望:墙面张贴的简笔画勾勒着天马行空的想象,抽屉里的文具、桌上的课外书,诉说着对大山外世界的向往;满墙的奖状,更是孩子努力的印记、家庭的希望。面对部分留守儿童与祖辈生活、心声难诉的情况,队员们送上《情绪小怪兽驯养记》心理漫画手册,为孩子们搭建心灵疏导的桥梁。

家访途中,队员们深刻体会:教育从不是单向传递,而是家校之间的双向奔赴——家长的信任为支教注入力量,队员的心理专业服务为家庭带去慰藉,这份双向的守护,正是乡村儿童成长最坚实的支撑。

4.共话乡音:让普通话载着红史飞翔

支教间隙,支教队员化身普通话推广者,走进于都乡村的田间地头、村口巷尾。田埂上歇脚的农户、路边嬉戏的孩童、门前纳凉的老人,都是他们交流的对象——队员们用普通话讲述于都河畔的长征故事,让“红军渡”的红色记忆借标准语言更清晰地传递;同时调研乡村家庭普通话使用情况,结合团队自创心理漫画,讲解语言互通对孩子倾诉心声、排解情绪的帮助,传递推广普通话的双重价值。

方言与普通话交织的话语里,藏着对红色故事的好奇与沟通的渴望;在支教队员的耐心辅导下,孩子们认真模仿发音,试着用普通话复述革命往事,让语言的桥梁在代际间搭建,也让红色基因借交流更鲜活。方言承载乡土记忆,普通话则既打开向外的窗口,又为心理疏导、红色传承搭建载体,队员们以行动播撒语言火种,让普通话的微光在乡村传递,为孩子铺就认知世界、守护心灵、传承红色的通途。

5.星火传承:告别是另一程成长的开始

结营当日,队员们将印着孩子名字与成长细节的纪念卡一一递出,“成长之星”“心灵小勇士”的字样,让孩子们的笑容里满是骄傲;红色主题的书签、绘着“情绪小怪兽”的手账作为伴手礼,藏着对红色记忆的延续与心灵成长的期许。

孩子们以小组为单位献演:《纸飞机》的深情歌声诉尽谢意,《快乐向前冲》的舞步绽放活力。队员们翻着手机里的照片——红色课堂上孩子临摹的五角星、心理团辅中彼此分享的笑脸,话语里满是牵挂。

这场离别让队员们懂得:支教的意义从不是短暂的陪伴,而是连接和对话,把红色的种子、向阳的心态种进孩子心里。十二天的时光虽快,但红色课堂里的信仰、心理课上的勇气,会和他们学到的知识一起扎根,终有一天顺着山风向上生长,带他们看见比于都河畔更宽广的天地。

“七色花支教团”在红色乡土上的足迹无不蕴藏着对心灵教育的赤诚,当志愿者们的行囊搭上了离开杨梅村的乡镇公交,他们带走的不仅是孩子们用作业本折成的千纸鹤、五角星,更是被大山与乡村重新校准的生命坐标。支教从不是单向的知识搬运,而是连接,是对话,是欣赏,是启迪,是双向的精神垦荒——志愿者们用书本为孩子们摞起远眺的台阶,孩子们却用最原始的真诚,为这些年轻人解开了生命的本真之题。

或许,就在不久的将来,那个曾经在大家“你可以你可以”的鼓励声中走上讲台的小姑娘,会成为妙语连珠的语文教师;那个三步就能上墙的小孩哥会将精彩的童年生活写进自己下一部故事书里。而那些曾在黑板上画彩虹的人,总是会被工作中那些“课桌上松动的螺丝钉”“擦出窟窿的作业本”等场景击中内心。教育的伟大,正在于它永远在搭建这样的双向桥梁:既牵引着稚嫩的目光望向星辰,又将璀璨的星光引回每盏需要被点亮的心灵之灯。

卢园园/文、图 王晶/审核